Le mie riflessioni sul DSB – Deep Sand Bed

Introduzione

“Ogni abitudine rende la nostra mano più ingegnosa e meno agile il nostro ingegno” diceva Nietzsche. E come dargli torto!

Nella mia esperienza di acquariofilo marino ho avuto modo di sperimentare numerosi metodi di conduzione di un acquario, ma la mia attitudine alla consuetudine mi ha portato a concentrarmi negli ultimi anni unicamente sul metodo DSBCon il termine DSB (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. Leggi. Non necessariamente perché sia il migliore o l’unico possibile, ma più semplicemente per abitudine ormai invalsa.

Approfondisco in questo breve articolo alcune esperienze maturate in tanti anni di acquariofilia, riassumendo brevemente le mirabili dinamiche celate all’interno di un fondo sabbioso di un reefLa barriera corallina è una formazione tipica dei mari e oceani tropicali, composta da formazioni rocciose sottomarine biogeniche costituite e accresciute dalla sedimentazione degli scheletri calcarei dei coralli, animali polipoidi facenti parte della classe antozoa, phylum Cnidaria. Questo tipo di ambiente è unico in quanto le barriere hanno creato delle isole e delle lagune in mari profondi, modificando sia il fondo sia le coste (ricoperte di sabbia finissima, frutto dell'erosione marina sui coralli e dell'azione di alcuni pesci che si cibano dei polipi). La barriera corallina fa parte di una piattaforma carbonatica, e generalmente ne costituisce la fascia marginale verso mare. Verso terra è spesso (ma non necessariamente) separata dalla costa da lagune poco profonde. Leggi domestico.

[toc]Il DSB

Con il termine DSBCon il termine DSB (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. Leggi (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. In prima battuta è possibile affermare che l’efficienza di tale sistema viene basata sulla coltivazione di batteri anaerobici negli strati inferiori della sabbia, al fine di convertire il nitrato in gas azoto. Questa definizione scolastica non è comunque sufficiente a definire la complessità degli equilibri e delle relazioni funzionali che si instaurano all’interno di un DSBCon il termine DSB (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. Leggi.

Negli ultimi anni, i cosiddetti “letti di sabbia” sono diventati elementi comuni negli acquari marini di barriera e il loro utilizzo è stato correlato ad un aumento significativo della sopravvivenza di molti organismi. Tuttavia, pochi hobbisti conoscono i motivi del perché i letti di sabbia dovrebbero contribuire al successo delle loro vasche, e meno ancora sembrano comprenderne il funzionamento.

Ad oggi la manualistica e le trattazioni reperibili sull’argomento sono estremamente numerose, vaste ed eterogenee. Innumerevoli sono infatti le pubblicazioni cartacee e digitali su questa tematica che, almeno in teoria, dovrebbero aiutare l’acquariofilo a fugare dubbi e perplessità.

L’evoluzione di questa “filosofia” di gestione in ambito di acquari marini è senza dubbio singolare, pregna di contraddizioni e scuole di pensiero contrapposte.

Sin dal principio si riteneva infatti il fondo di sabbia profondo una “potenziale bomba a orologeria“, ovvero un sistema basato su un equilibrio instabile destinato a sfociare nel tempo in pericolosi accumuli di nitrati e idrogeno solforato in acquario. Queste teorie basavano il proprio fondamento su mere speculazioni non comprovate da un’adeguata analisi scientifica e contribuirono a diffondere l’idea che in un sistema chiuso, come un’acquario marino appunto, l’utilizzo di fondi sabbiosi potesse essere esclusivamente dannoso.

Solo recentemente, nei primi anni duemila, un’adeguata sperimentazione scientifica condotta in alcune università americane, ha evidenziato al contrario le potenzialità e peculiarità di tale metodo.

I nostri sistemi imitano relativamente bene molti dei processi che avvengono nel mondo naturale e se popolati adeguatamente da organismi, molte delle interazioni che avvengono negli habitat naturali si verificano anche nei nostri acquari. Affermare il contrario potrebbe risultare non corretto in quanto gli acquari, intesi come sistemi complessi, devono necessariamente e sufficientemente essere prossimi al mondo reale.

Poiché sappiamo che gli organismi possono vivere unicamente entro i limiti delle rispettive tolleranze, possiamo facilmente riconoscere che i problemi si verificano quando qualcosa in un acquario è notevolmente al di fuori di tale intervallo.

L’equilibrio in acquario

Le nostre vasche sono ecosistemi artificiali e in un sistema DSBCon il termine DSB (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. Leggi la componente meno artificiale probabilmente è il fondo di sabbia. Questa parte dell’acquario di barriera, con pochi interventi da parte dell’acquariofilo, funzionerà in modo del tutto analogo alle aree sabbiose prossime alle barriere coralline.

Tali processi sono le risultanze di interazioni complesse di fattori fisici e biologici, e la maggior parte di queste risultano invisibili e, credo, non apprezzate dagli acquariofili medi. Senza queste interazioni i nostri acquari di barriera non avrebbero possibilità di svilupparsi.

I fondi sabbiosi sono costituiti ovviamente dalla sabbia, intesa come sedimenti non consolidati costituiti da particelle (tra un sedicesimo di millimetro e due millimetri di diametro), mentre i sedimenti più grossolani sono indicati come ghiaia, quelli più fini come limi e argille.1

In natura non è sempre possibile definire in modo netto e preciso queste classificazioni basate sulle dimensioni, dal momento in cui i sedimenti presenti riflettono inequivocabilmente la storia geologica e biologica dell’area e sono presenti perché non dilavati dal moto ondoso.

Il movimento dell’acqua

Il moto dell’acqua gioca un ruolo importante anche in acquario (leggi qui le mie considerazioni circa l’utilizzo delle pompe di movimento ecotech marine), ma è opportuno fare le dovute distinzioni.

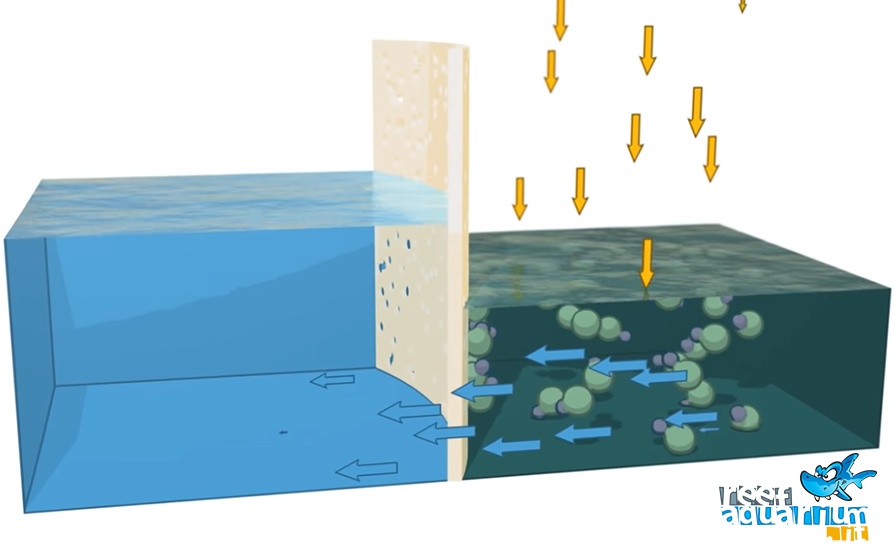

E’ bene precisare che il movimento dell’acqua attraverso i sedimenti è essenzialmente impossibile. I canali tra i granelli di sabbia sono infatti così piccoli che la resistenza al movimento dell’acqua in essi contenuta è assoluta. A meno che l’acqua non venga pompata meccanicamente attraverso i sedimenti (come in alcuni filtri sotto sabbia retaggio del passato), essa rimarrà immobile e l’unico moto possibile sarà mediato dagli organismi in essa contenuti. Infatti, un movimento lento e uniforme dell’acqua attraverso i sedimenti sarà garantito dallo spostamento degli animali nelle primissime frazioni superiori della sabbia. In particolare dovuto a quei vermi tubolari orientati verticalmente (come il Phyllochaetopterus), ma anche da tutti gli altri animali che si muovono negli strati di sedimento superiore. La quantità di acqua spostata da un verme è piuttosto piccola, nell’ordine di alcune frazioni di millilitro al giorno, ma il totale cumulativo di tutta l’acqua spostata da tutti gli animali nel DSBCon il termine DSB (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. Leggi è abbastanza considerevole.

Inoltre, è stato stimato che ogni piccolo animale nel corso di un giorno sposta circa un centinaio di millimetri cubici di sedimento. Cento millimetri cubi non sono poi certo molti, ma se moltiplicati per il numero di animali in un letto di sabbia, scopriremo che il nostro DSBCon il termine DSB (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. Leggi è in costante movimento.

Al contrario il flusso d’acqua presente sopra i sedimenti, che potrà essere turbolento o laminare, attraverserà i primissimi millimetri di sabbia, senza tuttavia, determinare uno scambio reale di acqua dagli interstizi del sedimento alla colonna d’acqua e viceversa.

Conoscere questa sorta di distinzione dell’acqua in due corpi idrici distinti, la massa d’acqua sopra i sedimenti e la massa d’acqua dentro i sedimenti, è determinante per comprendere la funzionalità dei sistemi DSBCon il termine DSB (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. Leggi.

Gli strati del DSB

All’interno del fondo sabbioso si creano degli strati di sedimento, identificabili in funzione della presenza o meno di batteri e caratterizzati dalla concentrazione di ossigeno nell’acqua; sono classificati come aerobici, anaerobici e anossici. Strati aerobici hanno concentrazioni di ossigeno prossime ai livelli rilevabili nella massa dl’acqua libera sopra i sedimenti. Gli strati anaerobici hanno concentrazioni di ossigeno apprezzabili, ma sensibilmente ridotte rispetto a quelle rilevabili nelle acque sovrastanti. Gli strati anossici al contrario non hanno ossigeno disciolto libero e possono anche essere indicati come strati riducenti, al contrario di quelli ossidanti.

In estrema sintesi, gli strati nei sedimenti sono letteralmente il risultato dell’azione dei batteri, microorganismi e animali che vivono sulle superfici dei sedimenti, ed essi pertanto non sarebbero classificabili in assenza di vita. Tali organismi consumano tutto l’ossigeno disciolto disponibile attraverso le funzioni metaboliche, in modo relativamente rapido, determinando la formazioni di strati anossici, in cui l’unica vita possibile è batterica.

L’ossigeno si diffonde nei sedimenti attraverso la massa d’acqua sovrastante, ma tale diffusione è estremamente lenta. In assenza di animali nei sedimenti, gli strati aerobico e anaerobico avrebbero spessori estremamente ridotti e gli strati anossici si estenderebbero fin quasi alla superficie. Tale stratificazione è presente in natura solo in aree estremamente ricche di materiale organico o in presenza di materiali tossici nei sedimenti, rendendo praticamente impossibile la vita animale.

Gli organismi (batteri, microalghe, cianobatteri, diatomee e protozoi), colonizzano le singole particelle di sedimenti e i singoli spazi vuoti tra di esse. Le interazioni che intercorrono tra questi vari organismi sono determinanti per l’azione di filtrazione svolta dal DSBCon il termine DSB (deep sand bed – letto di sabbia profondo) si definisce in ambito acquariofilo un metodo di filtrazione utilizzato in alcuni acquari di acqua salata, basato sulla realizzazione di un fondo sabbioso spesso circa 12-15 cm. Leggi in quanto la loro sussistenza è dovuta all’assorbimento di materiali disciolti nell’acqua che li circonda. Sia i batteri che i cianobatteri, attraverso la produzione di enzimi rilasciati nell’ambiente circostante, scompongono il materiale particolato organico al fine di assorbirlo. In tutto questo la luce è un fattore chiave e, penetrando per diversi centimetri nel fondo sabbioso, consente la fotosintesi.

Semplificando ulteriormente il ragionamento possiamo affermare che tra gli strati superiori dei sedimenti predominano le diatomee e i batteri aerobici, mentre nelle regioni anossiche inferiori predominano i batteri anaerobici. Nel mezzo è possibile individuare un mix variabile di diversi tipi di organismi in funzione della quantità di nutrienti presente, degli spostamenti del sedimento e del movimento dell’acqua.

Benché questi microrganismi siano al contempo i consumatori finali di sostanze nutritive disciolte, il filtro biologico dell’acquario e le fonti di cibo per altri organismi, rappresentano comunque solo una piccola parte della complessa rete di organismi che risiedono nel fondo sabbioso. Pochissimi animali marini sono infatti onnivori o mangiatori di tutto, al contrario essi tendono a specializzarsi su una singola “tipologia” di cibo. Di conseguenza, per assicurarsi che tutti i tipi di alimenti in eccesso siano “smaltiti” dal sistema, gli acquariofili devono garantire una fauna ricca e diversificata, auspicando e agevolando la più eterogenea proliferazione di vermi, lumache e crostacei.

Ovviamente, e questo vale a qualsiasi livello della catena alimentare, la maggior parte del cibo ingerito da un organismo non viene assimilato al tessuto dell’animale, ma in generale, e in modo del tutto semplicistico, solo circa il 10 % di questo sarà assimilato o assorbito. Il restante 90% sarà bruciato come combustibile o espulso, determinando degli scarti. Nel nostro caso questo sarà rappresentato da acqua, ammoniaca, fosfati e anidride carbonica, ma anche materia fecale, urina, enzimi digestivi e batteri intestinali.

Per quanto disgustosa possa sembrare, questa mescolanza di sostanze rappresenta una fonte di cibo determinante a gran parte della fauna di una barriera corallinaLa barriera corallina è una formazione tipica dei mari e oceani tropicali, composta da formazioni rocciose sottomarine biogeniche costituite e accresciute dalla sedimentazione degli scheletri calcarei dei coralli, animali polipoidi facenti parte della classe antozoa, phylum Cnidaria. Questo tipo di ambiente è unico in quanto le barriere hanno creato delle isole e delle lagune in mari profondi, modificando sia il fondo sia le coste (ricoperte di sabbia finissima, frutto dell'erosione marina sui coralli e dell'azione di alcuni pesci che si cibano dei polipi). La barriera corallina fa parte di una piattaforma carbonatica, e generalmente ne costituisce la fascia marginale verso mare. Verso terra è spesso (ma non necessariamente) separata dalla costa da lagune poco profonde. Leggi, compresi coralliGli Antozoi (Anthozoa Ehrenberg, 1831) sono una classe di animali del phylum degli Cnidaria. Consistono di piccoli polipi radunati tipicamente in colonie di molti individui simili. Il gruppo include gli organismi comunemente noti come coralli, costruttori delle barriere coralline tropicali, che, producendo carbonato di calcio sotto forma di calcite, formano il tipico scheletro calcareo. Leggi e pesciCon il termine pesci, dal latino pisces, si intende un gruppo eterogeneo di organismi vertebrati fondamentalmente acquatici, coperti di scaglie e dotati di pinne, che respirano attraverso le branchie. Con oltre 32 000 specie coprono quasi il 50% del totale delle specie del subphylum vertebrata. Leggi.

Ogni acquariofilo alimenta il proprio sistema al fine di mantenere gli animali in buona salute, tuttavia, la maggior parte di quel cibo non viene utilizzato dagli organismi per i quali è destinato, poiché sarà convertito in nutrienti disciolti o in feci. Entrambi questi materiali devono essere rimossi dall’acquario o convertiti in prodotti innocui. Tale conversione avverrà quasi interamente nei sedimenti.

In conclusione, allestendo un fondo di sabbia e preservandolo con la giusta diversità di animali, gli acquariofili marini possono facilitare lo smaltimento dei nutrienti in eccesso in vasca e detossificare metalli nocivi in traccia.

Bibliografia

1 Holme, N.A.; McIntyre, A.D. (Ed.) (1984). Methods for the study of marine benthosIl benthos (o bentos, dal greco βένθος "abisso") è la categoria ecologica che comprende gli organismi acquatici, sia d'acqua dolce sia marini, che vivono in stretto contatto con il fondo o fissati ad un substrato solido. Leggi. 2nd ed. Blackwell Scientific Publications: Oxford. ISBN 0-632-00894-6. XII.

2 Pichler, T., J. Veizer and G. E. M. Hall. 1999. Natural input of arsenic into a coral-reef ecosystem by hydrothermal fluids and its removal by Fe(III) oxyhydroxides. Environmental Science and Technology. 33:1373-1378.

3 Pichler, T., J. M. Heikoop, M. J. Risk, J. Veizer and I. L. Campbell. 2000. Hydrothermal effects on isotope and trace element records in modern reefLa barriera corallina è una formazione tipica dei mari e oceani tropicali, composta da formazioni rocciose sottomarine biogeniche costituite e accresciute dalla sedimentazione degli scheletri calcarei dei coralli, animali polipoidi facenti parte della classe antozoa, phylum Cnidaria. Questo tipo di ambiente è unico in quanto le barriere hanno creato delle isole e delle lagune in mari profondi, modificando sia il fondo sia le coste (ricoperte di sabbia finissima, frutto dell'erosione marina sui coralli e dell'azione di alcuni pesci che si cibano dei polipi). La barriera corallina fa parte di una piattaforma carbonatica, e generalmente ne costituisce la fascia marginale verso mare. Verso terra è spesso (ma non necessariamente) separata dalla costa da lagune poco profonde. Leggi corals: A study of Porites lobata from Tutum Bay, Ambitle Island, Papua New Guinea. Palaios. 15:225-234.

4 How Sand Beds Really Work by Ronald L. Shimek, PhIl pH è una scala di misura dell'acidità o della basicità di una soluzione acquosa. Il termine "pH" fu introdotto nel 1909 dal chimico danese Søren Sørensen. Leggi. D. – Reefkeeping

5 Odum, H. P. and E. P. Odum. 1955. Tropic structure and productivity of a windward coral reefLa barriera corallina è una formazione tipica dei mari e oceani tropicali, composta da formazioni rocciose sottomarine biogeniche costituite e accresciute dalla sedimentazione degli scheletri calcarei dei coralli, animali polipoidi facenti parte della classe antozoa, phylum Cnidaria. Questo tipo di ambiente è unico in quanto le barriere hanno creato delle isole e delle lagune in mari profondi, modificando sia il fondo sia le coste (ricoperte di sabbia finissima, frutto dell'erosione marina sui coralli e dell'azione di alcuni pesci che si cibano dei polipi). La barriera corallina fa parte di una piattaforma carbonatica, e generalmente ne costituisce la fascia marginale verso mare. Verso terra è spesso (ma non necessariamente) separata dalla costa da lagune poco profonde. Leggi community on Eniwetok Atoll. Ecological Monographs. 25:291-320.

Articolo interessantissimo. Anch’io sono un sostenitore del DSB da almeno 25 anni.

Ho applicato il principio ad una sump auto costruita 20 anni fa, ma con una variante suggeritami da un appassionato come noi, che nel 2001 scrisse una interessantissima serie di articoli sull’argomento, pubblicati sulla rivista AQUARIUM.

Mi piacerebbe condividere con te qualche informazione in merito